明治6年、本格的な生産は「藻岩」地区の硬石山・石山から、街造りのための建材向けに石材として切り出したのが始まりです。

明治12年、豊平館の建設(基礎石・階段石・柱台座・煙突・道路縁石等)

|

|

明治21年、北海道庁の赤レンガ庁舎、小樽運河沿いの倉庫群等の都市造りに本格的に使用される。

|

|

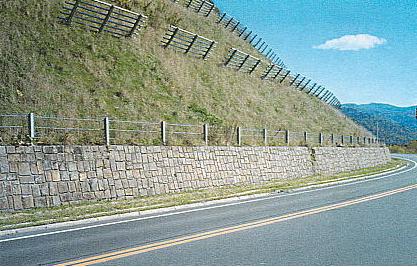

硬石山の石(石英安山岩)は硬石として石造り建造物の土台石に、また豊平川を挟んで対岸に位置する石山の石(熔結凝灰岩)は軟石として建築材料に広く使用された。

明治42年、札幌の中心部と「硬石山・石山」との間に馬車鉄道(馬鉄)が敷設去れて大量に砕石が運搬されるに至る。

昭和20年、敗戦後にアメリカ軍が進駐し真駒内基地の道路建設にクラッシャーによる砕石生産が本格的に行われる。

昭和33年頃まで北海道は河川砂利が豊富だったこともあり、砕石としてより切石、間知石、割栗石等の石材の割合が大きかった。

昭和35年頃、河川流域保護のため、砂利採取が規制がされるようになった。砕石が鉄道用バラストとして指定を受ける。

昭和47年、札幌オリンピックに伴う社会基盤整備時に砕石需要は活発化し、公共工事の拡大につれ砕石需要が伸びる。

|

平成5年 北海道南西沖地震が発生し、多くの犠牲者と大規模な被害を受けその復興のため、砕骨材を使用した道路・河川・港湾等の復旧工事が行なわれました。

|

|

砕石需要のうち8割弱を砕骨材が占め採石業者の7割が砕骨材採取業となりました。

平成12年、有珠山噴火による災害に見舞われ、洞爺湖温泉街や国道230号線・453号線・JR室蘭本線の復旧が砕骨材を使用して行なわれました。

平成15年、8月の台風第10号は8日朝に発生した低気圧の影響で日高・十勝・釧路地方では150mm以上の雨量となり、とくに日高地方では9日21時には集中的な豪雨(平取1時間当たり75mm)見舞われ降り始めから積算雨量は400mm近くを記録した。この台風により河川・砂防施設・道路橋梁・林地林道等に多くの被害をもたらした。

9月26日釧路沖でマグニチュード8.0の十勝沖地震が発生、胆振・日高・十勝・釧路地方に震度5以上の揺れをもたらした。8月の台風で地盤が緩んでいたところに大型の地震で路面の亀裂・路肩崩壊など土木工事・林業水産業関係に打撃を与え、苫小牧市の出光興産㈱の製油タンクの2度の出火火災など大きな爪あとを残した。

これから本格的な災害復旧工事が行なわれる事となっています。

▲このページのトップへ ▼次の「岩石の種類」へ